民權東路(靠民權大橋西側)是台北有名的水族街,大概被稱為「○○街」的都是某某產業的聚集重鎮。水族街也不例外,這裡聚集了約十家左右的水族館。

老實說,我去水族街的次數不多,從接觸水族到現在總共不超過五次,時間間隔也不會很長(還是菜鳥嘛!),但是隨著經驗值的累積,卻也讓我這個菜鳥逐漸…怎麼說呢?瞧不起這個地方嗎?

這天我走進一家「藍海」水族館,進去的原因沒別的,就是門口那個水草缸比別家漂亮得多,燈具也很講究。進門盯著水草看一陣子後,有個女店員走過來指著缸中某片矮珍珠:

「那個是二氧化碳!」

先不說水草行光合作用,到底會冒什麼氣體。那個店員的語氣好像水草冒泡是很了不起的成就,然後呢?我問她其他草在那,竟然也愛答不答,是怎樣?

這間藍海就規模而言,是水族街最大的店面。不過就整條水族街來講,不論店面大小,水準卻都差不多:流氓一樣的老闆跟店員、過小的魚缸塞入過多的魚、器材雖多卻都一堆破爛紙盒、漫天叫價的買賣法,還有最嚴重的,沒有服務業的精神。

為什麼這麼少人有敬業的精神呢?為什麼要賣奄奄一息的魚給客人?枯萎的水草為什麼還敢打一棵250的價錢?沒有臭味的水族館、親切有禮的店員很難嗎?

我想我不會再到水族街了,養魚是種享受,買魚的過程應該是如同旅遊般舒服,而不是在臭味四溢的店裡看著枯黃的草及快死掉的魚,還得忍受白眼。

台北水族街

遺忘

退伍的第一天,我一個人在木柵街頭漫步,走在剛好西囇的街道,我突然感到無所適從。

很久很久沒有在這個世界正常運轉的時候,以局外人的角度置身其中。經歷了這麼久以後,卻開始慌亂起來,對於下一步往那兒跨,似乎都是個問題,對任何方面而言。

第二天,我在忠孝復興站下車,不小心回到過去十個月以來熟悉的街道,突然無預警的掉進時光隧道,昨天的我在做什麼呢?前天呢?一個月前呢?只是過了一天多的時候,有些事卻已想不起來,彷彿那是十年前的事似的。

第三天我回到政大,一年三個月過去,這個地方沒有太大改變,一樣的多雨、一樣的夕陽。即使已經沒有認識的人,學生時代的回憶卻異常地鮮明。

脫下軍服後的三天,我緩慢地放空,試著在人生新階段的開始整理出頭緒,一個可以對任何人說「我準備好了!」的姿態。

胡說八道

「禮為規規矩矩的態度,義為正正當當的行為,廉是清清白白的辨別,恥是切切實實的覺悟。」

謝謝陳威元提供的教育部成語典。

我真的忘了第一次背這個是什麼時候,十來年總有吧…不不,搞不好有快20年了。那時候我連國民黨是什麼都不知道,就開始背這些有的沒的,而且我可以很確定的跟你說:我那時候就覺得這幾句話是胡說八道。

上了高中開始唸三民主義,其實三民主義是個很美的東西,就像古典經濟學一樣在理論上是個看起來美麗的玩意。不過難就難在有個人總會在每一段的後面加很多解釋,我到現在還記得,那些都是胡說八道。

到底為什麼一個胡說八道的人會毒害一個學生長達十年呢?因為他是偉人,他是偉人的原因不用多說。我今天就靠背的是專業性的問題,偉人的專業應該不是跟人家禮義是什麼,而是軍事方面的才能,這個搞不好到目前為止還有人不承認。

所以這就是問題了,當某個姓周的歌手寫了一首很好聽的歌,他誤以為大家喜歡的不止是他的歌,而是他的全部才華包括歌聲。結果他找了歌唱得呱呱叫的人來合唱,結果證明他的聲音只能用來殺豬,不過還好,沒有人規定豬要背他的歌。

這是一種由上而下的不專業,還會持續多久呢?

(媽的,你要說是陳水扁的錯,我也沒辦法。)

破百

其實沒什麼感想ㄟ,因為…

還有三個月才退伍,怎麼還這麼久啊?!

破百的前一天我收到生平第一張寫真集罰單(之前被罰都是直接攔下來),不是跟我相依為命很久的大虎號,而是俗稱小黑的Lancer,時速81,整整超速了31公里...

大虎號我跟妳說,想當年我們在大台北橫行霸道的全盛時期,這種速限也是會被照的,所以不要傷心,不是妳跑得不夠快,只是你生不逢時罷了。

被照路段的印象只剩下亮得剌眼的太陽及筆直到嚇人的道路,那是去斗煥坪懇親的路上。沒有要抱怨這個奇怪的國家及政府(幹,我好像是已經這麼做了)。只是想到那天看到一堆堆光頭跟一張張板凳,去年七月的記憶才突然跳了出來,在這之前我已經完全忘了那時候是怎麼過來的。現在想起來,好像只記得那綠色的蚊帳上面的破洞、還有五點多那個重重人影之外的灰暗天空。

從那之後只有像落葉一樣無所謂的漂啊漂的,我跟你們說,當兵這事還真的得無所謂,愈在乎的事情愈是沒辦法達到。這不是什麼了不起的發現,因為人生也是這樣,沒辦法的事就算了,硬要搞到什麼爽呼呼的差事,到頭來八成是個慘,盡人事嘛,不然你要怎麼樣呢?

女性專用車廂

除了腦殘,已經不知道怎麼形容台鐵了。

記得有一年台鐵說要提昇服務品質,所以搞了一個「我愛台鐵」的活動,要讓員工從心愛台鐵,進而用心的對待每一個旅客(我從報紙看來的)。

最後實質的變化只有:每個員工都穿上一件上面印有「我愛台鐵」的背心,就這樣。

那看看這一次的女性專用車廂,就是做很多上面寫著「女性專用車廂」的壓克力板,貼在最前或最後一節,勸導男生不要進去,就這樣。

先說明我從來不支持嘴巴掛著兩性平等的女性主義,男女天生不平等,沒有必要搞得男生可以做的女生也非得做。所以討論區有人說這樣對男生不公平,我倒覺得沒什麼不公平的,就跟女生不用當兵一樣,上帝就是把人類生得這樣,沒什麼好公平不公平的。

因為這樣,我贊成女生廁所比男生多(啊?不用脫褲子嘛)、女生有產假等權利,說實在男生沒什麼好覺得不公平的,要不你去生小孩嘛,吵什麼吵?

那女性專用車廂是怎麼了呢?

假設在一個夜黑風高的夜晚,女性專用車廂坐了約50個人,這時候來個變態,對著眾女性露出那話兒,50個女性除了尖叫,還有什麼辦法呢?(當然車裡有施寄青、陳文茜之類的女生可能會扁人,不過不能否認的,在扁色狼這方面,普通男人如賴小明,會比較有用。)

這時候,六個壓克力板,還不如一個呼叫列車長的按鈕。

問題是捷運局想得到,台鐵卻永遠想不到。我看過有人在火車在發羊顛瘋,找半天卻找不到車長;同樣的事我在捷運上也看過,按鈕呼叫車長後,下一站馬上有人在車廂外等著接病人。這是同樣的國家、同樣的城市,差別只是做事的人腦袋構造不同。

啊?又在講屁話了,反正我看台鐵不爽很久了,今天土城線用了10分鐘就把我從台北車站弄到板橋。換成台鐵我可能還在猜等一下門會在那裡,猜錯了就跟難民一樣追著火車跑,去死吧台鐵!

機車人生

一開始都是超程序在進行的,後來就亂了套了。

這幾天生活讓人很想像古谷實的機車人生主角一樣,可以在一個奇怪的環境中大喊大叫,他媽的到底怎麼回事啊?這個人的腦袋到底是怎麼樣才可以運轉這麼久呢?這麼多畸形的腦袋為什麼可以讓這個機構運作起來的?

這天早上我手上拿著12張機票(我沒出過國!!),一張一張貼在A4紙上搞得漂漂亮亮的,法規上的結算書不能用(你們不要每次都講法規!!問題這裡以前就是這樣做!!),我惡搞了一份機票專用結算書,一式三份弄得服服貼貼還打了兩個洞。就在這個時候,週遭的聲音突然像是逐漸壞去卻頑強抵抗的喇叭,只剩電視上誰拿了禮券有的沒的。

我掉入一個靜止的世界。

靜止的世界其實不是靜止的,只是週圍的物質像是某種膠狀物體緩慢流動罷了,對了,有點像是在高速公路上騎機車,這個地方不屬於你,問題你騎上來了,就只好騎那麼一下。就這麼一下,你發現耳邊只有咻咻的聲音,不管怎麼衝,旁邊的東西總是呼呼地大步遠去。

最後當然是醒來了,古谷實,我好想大喊:他媽的,真機車的人生啊!!!

(我跟你們講,空軍總部有一切看起來很爽的條件,可是做採購,每天都有廠商說要告你,你會想去旁邊掃廁所就好。掃廁所除非搞到總司令拉屎的時候被馬桶淹死了,不然總不會被告的。)

再探Nova

很久很久,沒有到nova的地下室了。

轉角那間店竟然貼滿了色情圖片,賣起A片來了;到處都在賣手機跟Mp3隨身聽,我當店員時候留下來的店,現在只剩二家,沒有倒,不過據我所知,這兩家分店現在都多到嚇人。

逛不到十分鐘上樓之後,我在大雨的街頭由忠孝西路往東看,光華商場算是消失了,未來Nova可能會變成台北最老的電腦賣場,問題是這個電腦賣場過幾年賣的會是筆記型電腦、手機、Mp3隨身聽,再往後想一點,搞不好會是各式各樣的家庭娛樂中心(Vivo?),於是再也沒有店家賣主機板、CPU、硬碟,再也不會有那種為了3DMark2005上的0.02值衝去買水冷系統的神經病。商場看起來乾淨整齊了,賣的東西看來也進步許多,但是人卻一直退化。

不不,商品也是一直退化的,我還留著五年前用的16倍速燒錄機,這不是臭屁自已的資格老,而是這台燒錄機在燒了幾乎上萬片之後還能用,現在一台DVD燒錄機不用1500,燒一萬片卻是不可能的事,於是我們有各種愈來愈進步的科技產品,卻有愈來愈短的使用週期及壽命。

是台灣沒有懷舊的人文氣息嗎?總覺得少了點什麼啊。

行屍

常常在忙了一天之後,走在路上看著車來車往的建國南路,會有一種不真實的感覺。

有個可能的原因是:我壓根沒想到我的軍旅生涯,是在台北市的正中心,而且只要讓門口的兵看一下我的識別証,再對他們回個禮,我就從「部隊」裡出來了。現在想起來,仍然像場夢一樣。

不過最主要的原因,還是腦袋空空、無所事事的巨大恐懼感造成的呆滯現象。腦袋空空謂之不學無術,一閒下來就是看小說晃網路;無所事事謂之好吃懶做,成天坐在辦公室前,全身上下連腦袋都長了肥肉。這兩樣加起來,就成了一臉白痴樣的人,走在路上只有天生的美女雷達還有作用,其他的全死光了。

我想我還是比較適合游走在天平的中央,太忙或太閒適的生活好像都會讓我變得很「瞎」,這個名詞很俗氣,不過用在這種呆到與外界半隔離的情況,倒也頗合適。

所以,閒很久了,CFA報了該開始翻一翻了。英文已經退化到看到外國人會失禁了(以前是會發抖)。全部的事,是步上正軌的時候了。

乘風

「五萬公里的時候,你會跟誰告白?」

45011公里的昨天,我們騎著大虎號到金山萬里繞了一圈,妳這樣問我。

回家後我看著日漸老破的大虎號,上一次去金山是2004年的七月,37270km,隔了快兩年,卻跑不到一萬公里。對照之前兩個禮拜跑1000公里,我卻沒有「啊,我終於不用騎機車了。」這種開心的感覺。

我想如果有一天,我不再騎車了,我是不是會失去年輕的記憶?那種無時無刻都可以上山下海的心。然後我有了錢,買了車,坐在車裡,從這個目的地往另一個目的地,忘了城市的風吹在臉上的感覺;接下來下一站,像撞進了黏滯的透明的膠中,再也不會有動力前進。

所以,不管多忙、多老。不要忘了年輕的夢想,年輕的樣子。就算沒有能力實踐夢想,至少要保有作夢的權利。

挑戰

我在模擬,上班之後的情境。

雖然只是簡單的業務,但是政府單位總是有辦法搞得很複雜煩人。第一次整天有事情忙,仔細想想,這樣子挺不錯的。

我想我必須找出一個模式,先把自已變成一個忙中不會出錯,甚至忙得有條不紊的人,當然這得靠長久以來的實力累積,包括求學的專長、個人經驗的幫助等。

更重要的是如何能在繁忙的工作中,抽出一點時間給自已,讓自已有時間思考、有空間可以維持自已的興趣,甚至保持對社會的敏感度,避免自已成為某方面訓練有素的狗。

我想我很幸運,能在這個時候有機會提前訓練自已。所以我不會逃避任何業務,我會盡力做好每一件事。畢竟這種不需要專業的東西都做不好,將來做什麼都免談了。

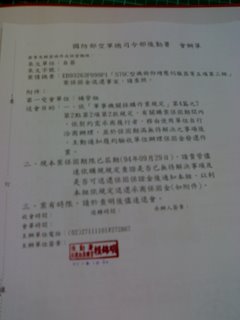

核心價值

辦公室裡的電視是不關的,成天鎖定新聞台。

大體上大家會討論的:一是民進黨從三合一以來的潰不成軍、二是國民黨從馬英九當上黨主席以來的意氣風發、三是軍購案。

我發現軍人痛恨的不是民進黨,而是陳水扁。他們不斷的照著新聞上的說法,痛批陳水扁背離民進黨核心價值、創黨精神,搞得今天元者相繼出走。「陳水扁先把台灣搞成這樣,又把民進黨搞成這樣,你到底那裡支持他?」大姐們在問我上次總統選誰後,指著鼻子這樣問我。

先不管我支持的是台獨還是陳水扁。我看著從每次偷偷幹走最新商周的大姐、穿黑網襪的大姐及月領七萬多的中校。有點不懂「把台灣搞成這樣」的情況是不是他們的切身之痛,不過在想這個問題的同時,其實我想問問他們所謂的核心價值是什麼?

如果民進黨的核心價值是創黨精神,那也不能怪人家執政的時候整碗捧去,畢竟那樣所謂深綠路線,和國民黨是絕對不可能有相容之處的。那像之前搞得不三不四,又整碗捧去,結果是深綠不鳥你中間不投你深藍照樣不甩你,不管怎麼做,最終都只剩下三成的死忠「迷」。

照這樣看來,民進黨的路線選擇到頭來還是台灣到底要往那裡走的問題,這幾年吵吵鬧鬧,不都是在吵這個嗎?名不正言不順,搞到後來民無所措手足,不管是民進黨還是台灣,現在都是這個問題,其他經濟民生問題,都根源在這個大問題之下。

這個問題馬英九還沒面對過,但他最晚在2008得要面對這個問題。在這之前,其實三通公投還算不錯呢。

台北與台南

大部份人的軍旅生涯,較少待過兩個以上的部隊。

我的單位叫做空軍後勤司令部,因為精進案的關係四分五裂。於是我有三個禮拜的時間,親眼參予這個有60年歷史單位的,滅亡?

背景介紹完畢。

記得入伍前有個人說過:不管去到那裡,多大的官照顧你關心你都沒有用,只有上一級的長官對你好,一切就夠了。

成功嶺跟國防管理學院的經歷,其實已經讓人有初始的體會。到了台南,更是深切的體任到這個道理,60年的單位當然不是一朝一夕之功,當然搬遷是個非常恐佈的大工程,上萬本的案件裝成上百箱方形、同樣大小的紙箱,在台南後勤部體力的消秏,甚至比成功嶺鑑測還累。更何況三個什麼都不會的預官,去到那裡當然是搬箱,不然你能幹嘛?

問題是,在當時卻很快樂。

原因一直到我調回台北空軍總部的某一天,當我站在台鐵台北車站月台看著漫山的人潮,我才頓悟似的發現。那天我同樣看著螢幕上誤點的時候掐指計算火車來的時間,有個衣著破爛的人從後面叫住我,直喊我「帥哥」,根據台北人的本能反應,我認為他要跟我騙錢,所以我瞄了他一眼,假裝沒聽見的走了。

當然美女叫我帥哥我不會假裝沒聽見,不過這不是重點。而是在那之後他向一個女孩問了路,買了票消失在手扶梯之後,我開始想到底是什麼事情會讓我變得這麼機八。我自認是會幫助人類的,讓座這種事我也常幹,那我怎麼會不鳥一個中年人?

是台北嗎?

到台南報到的第一天,我對空軍唯一了解的是三種戰鬥機,採購管制官這個辭我第一次聽過,綜合計畫科更是跟火星話一樣,到底要幹嘛的啊?於是乎,學校教官的預言精準地成真:「你們剛去一定是跟喜憨兒一樣,坐在那裡發呆連電話都不敢接,不能你會什麼?」

科裡的大姐打開書櫃,裡面滿滿的是壹週刊、商周、哈佛管理雜誌及英語雜誌,告訴我們無聊就拿。記得第三天開始就不無聊了,最晚是整理案件搬箱到八點多,不管是上尉、中校全部出動,最讓人感動的是四點的點心、五點的飲料及六點的便當。我很累,不過大家一起動手,反而心裡頭是開心的。

到空軍總部的第一天,我坐在辦公室的最前方,一張上面貼著我名字的辦公桌,週圍的人看起來忙翻了,沒人理我一個小預官,沒吃早餐又沒杯子可裝水,就這樣發呆到十點多。終於有人發現我了。

「唉呀你怎麼在這樣,台南移編上來的人都去茶會了耶!!」

茶會結束了,這時候只能一直想像聯勤的同學目前在搬大米,否則幹您娘都會罵出口吧。

於是我對這片不只是政治上分裂的小島,開始有一些奇怪的思考,或許會扯到人生等無意義的議題,不過即然取了個Improvisation,也只好一直這樣下去,搞不好我會一直這樣一輩子也不一定。